2001年时到过巫山,那时老城尚未被淹掉,但是移民已经开始搬迁,街道上到处都是搬出来的家具。船上的导游饱含感情地讲述一个个故事:考古学上的三峡人,部落领袖的悬棺,通陈仓的峡谷古栈道,隐居的现代三峡人,辛酸的三峡移民等等。那时给我的印象是,从来没有见过这么失落的城市。第二年,三峡大坝明渠截流,传统意义的三峡不复存在。

现在那个失落的城市已经全部沉入水底,只在码头旁留下一座建筑废墟。新县城建在老县城的上面,现在的巫山像座魔幻般的城市,地基的山体坡度很陡,城市道路就是一条回形的盘山公路,山腰之上,高层建筑梯级伸展,城市朝长江敞开,也被长江阻断。对岸峰峦入云,云雾缭绕。像马尔克斯在《百年孤独》里描写的马孔多小镇,山外重重山。

从码头旁的滨江路盘旋而上,有两个广场,一个叫三峡广场,一个叫移民广场。在最繁华的广东路,旅馆几乎是五步一家,房东说他们搬上来后也不会干别的,可是以前“走三峡”的人多,现在到处修高速,坐船的人少了,旅游的人又大都住在船上,因此生意不好。商业街看起来也不怎么景气,人流稀疏。码头旁边的小摊也是生意清淡。

然而,巫山的早晨是美的,浓雾使它有种妖娆的温柔,天空下垂,云裹在身上,山与云交合,残籍腥腻,雨淋漓,如同回到蒙昧状态的世界之初。白天有些呆滞,到夜晚离开的时候,在船上看灯火璀璨的摩登城市,像江面上升起的海市蜃楼。

峡水无情人有情

奉节之后就进入“三峡”范围,三个峡其实并非严格连贯,但大体而言,奉节至巫山段为瞿塘峡,巫山至巴东为巫峡,巴东至宜昌为西陵峡。

随着三峡工程的阶段性进展,峡谷的水位也相应变化,这很大程度上影响了三峡的景观。三峡工程使这条流动的原始河流变成一个狭长的湖泊,河面平静如镜,对三峡景观前后变化最为了解的,莫过于船长。从瞿塘峡开始,我就在驾驶室一路跟着他。

船长的父亲也做了一辈子船员,母亲怀他时在武汉,出生则在重庆,所以取名陈汉庆。1976年远洋轮船局招工,刚二十出头的他,就在那时开始了水上生活。2600吨的大船,美国人的登陆舰,各种船都开过,15年前,被“长江探索”挖来任船长。

川江,这是他还常挂在嘴上的词。和川江打了这么多年交道,他对江上一草一木都了如指掌。川江还是算原始河流,在瞿塘峡入口处,他说我们现在走的地方以前全是险滩,以前洪水来时,江面上一天就可以涨几十米,“我们叫陡涨陡落,那是很恐怖的。”他称险滩处的三峡为“恶水”。

“以前每年不知道翻多少船,出过多少事故。最危险的一次是上世纪80年代,遇见76年来最大的一次洪水,前后6艘船全部被卷入水中,我们死里逃生,现在想起来还害怕。”他一边死盯着前方水面,一边和我回忆起这些往事,“如果不是修了大坝,我就不会站在这里和你聊天了,那时每时每刻都需要全神贯注。”

在瞿塘峡出口处,他指给我看以前拍摄电影《等到满山红叶时》的信号台,以前信号台很多,现在库区航运条件好了,信号台都撤了,只留下奉节老关庙一处。“你看到没?”我顺着他手指的方向看岸上,“信号台旁有养猴子的,很好玩。他们四五个人一起工作,也不至于枯燥。船上的工作也很辛苦,我们都抽烟,因为压力很大,如果遇到紧急情况,高血压的人会忽然中风。”

相对以前最为危险的瞿塘峡,巫峡一直以秀美的风光和久远而饱含诗意而著称。范成大见到的巫峡,还是“峡间陡暗如昏暮,举头仅有天数尺耳。两壁皆是奇山,烟云映发,应接不暇。”但是古书里描述的那种高山峡谷和险峻,如今已经不可见,平坦舒适取代了“在昼犹昏”的跌宕起伏。

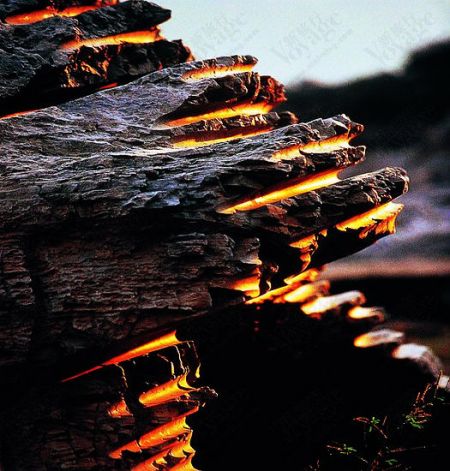

对于我迷恋的老三峡的风景,船长却不以为然。二十多年来,他说从未被风景打动过,但却对山上那些守着贫瘠的土地不肯搬走的居民十分理解,可是说起三峡以前风景,他也颇为动情,“春天浅绿,夏天墨绿,秋天就红了,冬天是黄的。”就像自己的孩子,年复一年看着它们变化。

相关新闻

- 初春游西陵 细品三峡的原始风貌(组图)2011-02-09

- “鬼门三峡”之黑山峡谷 甘宁交界处的黄河咆哮2010-07-20

- 小三峡燕翔洞三天自驾完全攻略(图)2010-03-04

- 中国宜昌三峡国际旅游节十大看点2009-09-07

- 中国最美的十二个地方:长江三峡(图)2009-08-18

- 史上最详细的行走三峡徒步全攻略2009-08-10

- 品土家传统工艺 尝三峡苕酥(图)2009-06-07

- 揭秘三峡古代妇女头饰(图)2009-06-09