知子罗的山巅废城

从六库北行深入怒江峡谷,红色十字架不时在山间闪现。我在碧江的路标处右拐上山,不多时,便有缭绕的唱诗声传入耳际——那里就是老母登村的教堂了。它坐落于碧罗雪山西坡的半山腰,对面是高黎贡山雾气萦绕的“皇冠峰”,脚下则是两山夹峙中的怒江大峡谷。

老母登教堂据说是怒江峡谷中最大的一座教堂,可以容纳500人,对一个乡村而言确实够大了。教堂没有哥特式的尖塔,没有高升的穹顶,没有万花筒般的玻璃彩窗,也没有管风琴、钢琴之类的乐器。有的只是极简主义的布置:青砖墙、红漆圆拱木窗、白铁皮屋顶、长条凳??就连正中间的红十字也只是用红纸剪好贴上去的,感觉很像人民公社时期的大会堂。怒江峡谷中的教堂都是这样的,但也由此更加彰显了信仰的质朴。

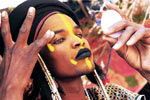

我走进教堂时正有10多个村民在台上唱赞美诗。这些傈僳族、怒族的山民有的穿着蓝条纹长裙、红黑褂子的民族服装,有的穿着牛仔裤、夹克、制服、迷彩服,还戴着军帽。虽然装束形形色色,但虔诚的、投入的情绪却是一致的。在没有任何乐器伴奏的情况下,他们用四声部的合音唱出舒缓优美的赞美诗,宛如天籁,涤荡人心。

在这天籁之音中,有一个嘹亮、自在的女声特别突出,那声音来自一个叫阿明南的怒族妇女。她穿着一身怒族传统服装,但外面却套了件深色西服;头上戴着怒族的红、白两色珠链,但又用市场上买来的头花扎住发髻;她是怒族,但信仰基督教??总之就是一副混搭、融合的面目。

唱诗完毕回到座位,阿明南将一个孩子搂进怀里,原来她已经当了奶奶了。厚厚的、用傈僳文印刷的《圣经》和两本被称为“课本”的赞美诗将她的彩色挎包装得鼓鼓囊囊。翻开赞美诗,歌名是英文的,但歌词却已翻译成傈僳文。

傈僳族原本是没有文字的,19世纪末到此的外国传教士以拉丁字母为基础创建了傈僳族拼音文字,其中26个字母和拉丁字母一样,另14个字母则是上下倒置或左右翻转的。

阿明南告诉我:今天是复活节,附近6个教堂的信众都来到这里过节。老母登村有500多名基督徒,但今天只来了100多人,因为现在是农忙时节,不然会更加热闹。复活节的活动从早上一直持续到深夜,每人得交纳15元作为午、晚餐的开支,交不起钱也是今天人少的一个原因。

中午时分,人们都聚在教堂前的空地上,围成一圈一圈的,或蹲或坐地吃集体饭。午饭后有2个小时休息,可阿明南并不闲着,帮助厨房收拾好碗筷后,又和几个教友聚在树下学习新的圣歌,那份认真劲儿非常感人。

次日,雨断断续续地下了一整天。峡谷里云雾弥漫,如梦如幻;怒江浊浪滚滚,气势汹汹。但所有的人都没闲着,山民们披上蓑衣,在田间插秧、采茶、收豆角;而我则踏上了前往废城——知子罗的山路。

知子罗曾经是怒江州的州府,它的命运因1979年的一场大雨而改变。我在老母登认识的娅珍说,她这辈子从没见过那么大、那么久的雨。持续半个多月的大雨使知子罗附近的山体出现了多处滑坡,后来专家勘测得出结论:县城处在风化带、地震带和滑坡带上,危险系数高。于是知子罗最终在1986年人走城空,成了一座被命运抛弃的废城。

有趣的是,废城中人们的生活似乎也停留在了上世纪80年代。在城外的山路上,一对情侣牵手走来,看见我随即羞涩地松开手,女孩不好意思地笑着躲到小伙子背后——这份纯真和羞涩我已有20多年没见过了。

相关新闻

- 视频:旅交会现场怒江普米族舞蹈“跳龙”2009-11-30 10:37:59

- 阅尽怒江边上的教堂(组图)2009-06-02 14:58:14

- 神奇壮观的怒江第一湾(图)2009-06-01 09:29:49

- 天造奇观:云南怒江“石月亮”(组图)2009-05-25 10:43:00

- 徒步穿越怒江 体验傈僳族地道民族风情2009-04-20 11:30:40

- 怒江自驾行深入云南最后秘境(组图)2009-03-25 15:00:36

- 怒江7200公里自驾游 心中抹不去的梦(图)2009-03-16 14:31:51

- 凄凉壮美的怒江大峡谷2009-02-16 12:05:13

- 奇妙的怒江“澡塘会”2009-02-06 13:45:20

- 风光迤逦的怒江山美景2008-12-31 14:08:34

- 央视《怒江故事》开播2008-12-09 14:06:42

- 春节怒江大峡谷活动召集2008-11-21 17:28:56

- 昆明游客自组团到怒江旅游 被指非法入境2008-10-09 08:56:47

看过本文的人还看过

我有话说

您还可以看看

热门新闻排行榜

| 智投·资讯 | 行业专区 |

|

蹇€熷闀�3CM绉樺瘑

蹇€熷闀�3CM绉樺瘑

新浪警示:任何收费预测彩票会员等广告皆为诈骗,请勿上当!点击进入详情