酒店:或是伊甸园 或是许愿盒(图)

资料图:五星酒店 那些穿越其间的灵魂

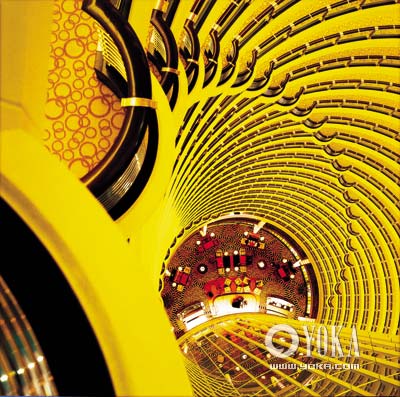

每次穿过五星酒店旋转门,一种催人做梦的迷药就潜入我们的呼吸。它们傲立于城市天际线,成为世界最瞩目的中心,童话王国里的门童和富丽辉煌的大堂,灯红酒绿的餐厅,曲折幽深的总统套房、美女如云的游泳池⋯⋯各色人等在这个温柔乡旋转腾挪,它不只是栖息之地,更成为名利场,有人误把它当成家,有人情愿陷入这个乌托邦。

从酒店诞生那刻起,穿行其中的不只是人们的肉身,更是那些代表着人类极致感悟力的灵魂。华丽灯具、奢侈器皿和柔软大床,投射着人们的孤单、想象和愿望,或灿烂或斑驳的墙壁窗棂里,包裹着生命中那无以名状的情感和无法尽抒的况味。

有人投射的是难以剥离的情愫,浓得化不开,比如张爱玲。她笔下的半岛酒店,暖暖的灯光,哀怨爵士,匆匆过客,恍如隔世。那是白流苏和范柳原的时代:从相拥起舞开始,“这里是全香港最好的舞池”,到相恋——“你的房间能看到月光吗?”,再到定情——“我一直想到你的房间看月光”。张爱玲用《倾城之恋》的乱世情缘,酒店成了蕴藏着马尔克斯魔幻现实主义色彩的许愿盒。

有人投射的是无所顾忌的放荡,最原始的欲望不可遏制地释放,如王尔德。在一百年前王尔德信中,可以看到有钱有闲子弟如何在伦敦酒店中浪掷青春。 “酒店餐厅女侍,似乎比家中太太更觉亲切。”王尔德说。几乎与他同时的英国画家莱顿也爱好享乐,他要求酒店卧房里只有一张床,床尾是一座阿拉伯式喷泉。没有椅子,除了床,没有可坐的地方。酒店成了一个制造极乐的伊甸园。

有人投射的是精神家园的寄托,如海明威。1957年,最后一次来到巴黎的海明威入住最钟爱的丽兹酒店,来到最高规格的“皇后套房”后,他意外发现两只十多年前被遗忘在酒店行李房的箱子,里面存放着他1921年到1926年间初到巴黎时留下的生活笔记,泛黄的笔记本让在蒙巴那斯区居住时艰难而快乐的日子重新鲜活起来,年老的海明威被年轻的海明威深深地打动了,他写下了《流动的盛宴》:“每当我梦见死后在天堂时,梦中的场景总是发生在丽兹酒店。”酒店成了天堂的人间倒影。

有人投射的是诡异绮丽的幻想,仿佛鬼节前的迷雾,比如村上春树。“海豚宾馆并非虚构之物,它位于札幌市区一处不甚堂皇的地段。⋯⋯这家宾馆除我俩之外几乎没有什么客人。⋯⋯可是,即使有其他住客,恐怕也是极其沉默寡言而生性腼腆的人。我俩几乎没有目睹过他们的身影,也没有听到过他们的动静,甚至感觉不出他们的存在。只是床位一览板上钥匙的位置每天略有变化,大概他们像一道无声无息的影子顺着墙壁在走廊里往来穿行。电梯倒是有时候拘谨地发出咔嗒咔嗒的升降声响,而那声响一停,沉寂反倒更加令人窒息。总之这是间不可思议的宾馆。”酒店成了一道无解的哲学命题。

网友评论 更多评论

- 深圳五星酒店浪漫夜 遭遇节后地板价 2009-02-11 11:25

- 在建宁波香格里拉五星大酒店发生火灾(图) 2009-02-10 10:24

- 三亚五星级私人度假酒店文华东方酒店正式揭幕 2009-02-10 10:02

- 超五星级酒店将落户宁波 成该市地标性建筑 2009-02-10 09:58

- 上海中高档酒店刮折扣风暴 五星级仅500多元 2009-01-22 14:37